現代の職場や社会生活において、「環境や役割によって人はどれほど影響を受けるのか?」という問いは、多くの人にとって興味深いテーマです。これを象徴する実験として有名な「スタンフォード監獄実験」をご存知でしょうか?

この実験は、日常生活の中での行動がいかに外部要因に左右されるかを明らかにしたもので、特に20代から30代の会社員が抱える「職場の役割ストレス」や「人間関係の葛藤」を理解する上で大きな示唆を与えてくれます。本記事では、スタンフォード監獄実験の概要とその核心を掘り下げ、あなたの人生を豊かにする実践的なアクションプランを提案します。

スタンフォード監獄実験とは?

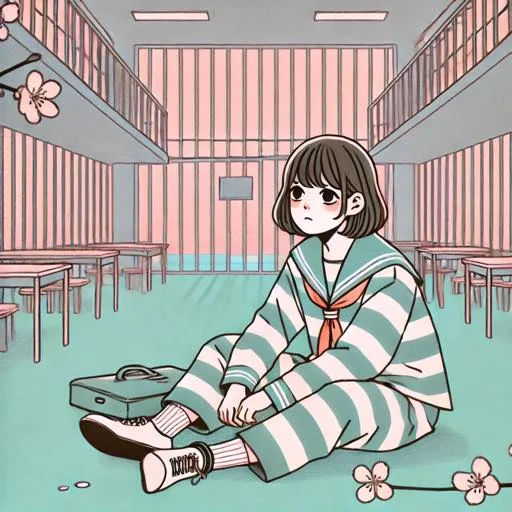

1971年、アメリカの心理学者フィリップ・ジンバルド教授が主導したこの実験は、スタンフォード大学の地下室を模した「模擬監獄」で行われました。目的は、「特定の役割や環境が人間の行動にどのような影響を及ぼすのか」を研究することでした。

参加者は、一般市民の中から選ばれた24名の大学生たち。彼らはランダムに「看守」と「囚人」という役割を割り当てられ、それぞれの役割に従って振る舞うよう指示されました。この一見単純な設定が、予想外の結果をもたらすことになります。

エピソード1:平凡な大学生が「権力」を振るう看守に

当初、看守役を与えられた学生たちは、穏やかで特に問題のない性格でした。しかし、彼らに「権力」を与え、囚人を管理する立場に置いた途端、態度が急変。数日後には、彼らは囚人役の参加者に対して、屈辱的な罰を与えたり、暴言を吐いたりするようになりました。

看守たちは「ただの役割」として行動しているつもりでも、次第にその行動がエスカレートしていきました。このエピソードは、職場での「上司と部下の関係」に似た状況を想起させます。上司が意図せずパワハラ的な行動を取る背景には、「役割による影響」が潜んでいることが少なくありません。

エピソード2:囚人役が本当に囚人のように

一方で、囚人役に選ばれた学生たちの行動にも注目すべき点がありました。彼らは当初「ただの実験」として軽い気持ちで参加していましたが、次第に看守からの圧力に恐怖を覚え、受動的な態度を取るようになりました。

この状況は、いわゆる「学習性無力感」に近い状態です。過酷な環境で人間が自分の力を失う感覚を実感することは、職場でのストレスや自己肯定感の低下と重なる部分があります。

エピソード3:実験の途中で中止せざるを得なくなった理由

実験は2週間行われる予定でしたが、わずか6日で中止に追い込まれました。理由は、看守と囚人の関係が想像以上に過激化し、精神的な影響が無視できないレベルに達したからです。

この結果は、「環境や役割が個人の行動や精神に与える影響の強さ」を物語っています。特定の役割に囚われることで、人は自分の本来の価値観や人格を失ってしまうことがあります。

スタンフォード監獄実験から学べる3つの教訓

1. 環境が行動を支配する力を理解する。 人間は「環境」によって驚くほど行動が変わります。特に、職場では「役職」や「組織文化」が行動に大きく影響します。

2. 自分の役割に過剰適応しない。 役割が与えられると、それを全うしようと無意識のうちに過剰な行動を取ることがあります。役割を「自分自身」と混同しないことが重要です。

3. 周囲の状況を冷静に俯瞰する力を持つ。 どんな状況でも、自分が置かれている環境を冷静に観察することで、不必要なストレスや対立を避けられます。

職場で実践できるアクションプラン

まず、「自分を第三者視点で見る練習」を始めてください。毎日の終わりにその日の行動を振り返り、「自分がどう行動したか」を冷静に分析します。また、役割に引っ張られず、自分の価値観に忠実であることを意識し、健全な人間関係を築く努力をしましょう。