こんにちは、心理効果の世界に興味を持つ皆さん!今回は、重さの錯覚に関する面白い心理現象「シャルパンティエ効果」について深掘りしていきます。20代から30代の働く皆さんにとって、これを知っておくだけで日常やビジネスシーンでも役立つ場面が増えるかもしれませんよ。普段はなかなか意識しないけれど、確かに感じたことがあるような現象――そんな「シャルパンティエ効果」を解き明かし、仕事にも活かせるヒントをお届けします。

シャルパンティエ効果とは?

「シャルパンティエ効果」は、私たちが物の重さを感覚的に誤って判断する心理現象です。例えば、同じ重量の物体であっても、大きい物の方が軽く感じ、小さい物の方が重く感じるといったことがあります。この効果の名前は、19世紀のフランスの心理学者シャルパンティエにちなんで付けられました。私たちの脳が、物の大きさや見た目によって重さの感じ方を変えてしまうのです。

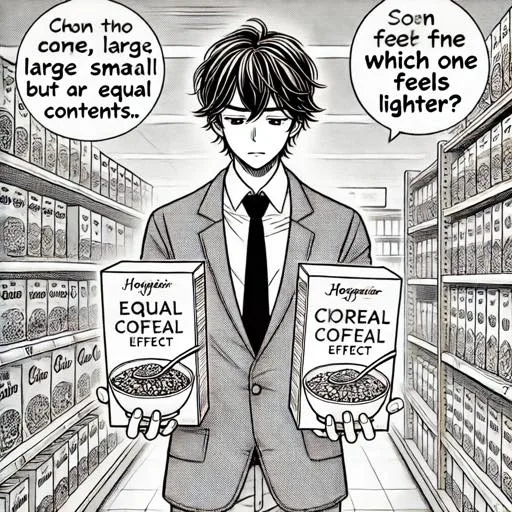

エピソード 1: スーパーマーケットでの買い物

スーパーマーケットに行くと、普段何気なく買い物をしていますが、ここにもシャルパンティエ効果が潜んでいます。例えば、大きな箱に入ったシリアルと、小さな箱に同じ量のシリアルが入っていた場合、多くの人は大きな箱の方が軽く感じることがあります。大きいものは空間を多く占めるため、無意識に「中身はスカスカかも」と思い込んでしまうのです。これがシャルパンティエ効果の典型的な例です。

この効果を理解することで、商品選びで損をしないようにすることができます。また、マーケティング側でも商品パッケージの大きさや見た目を調整することで、消費者の印象をコントロールする手段として利用されています。

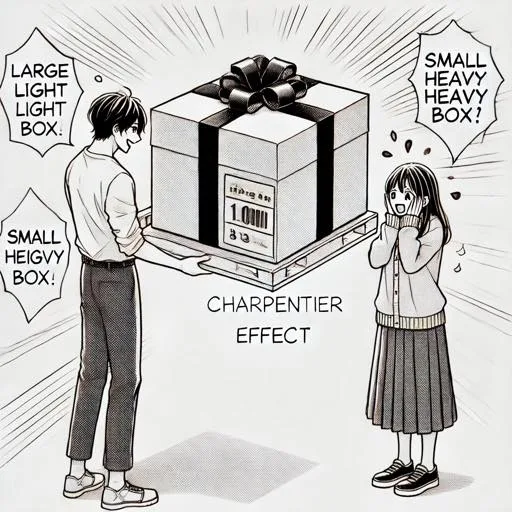

エピソード 2: プレゼントの心理戦

次に、プレゼントを渡すシーンを想像してみましょう。あなたが友人にプレゼントを渡す際、大きな箱に詰めて渡すと、相手は思わず「意外と軽いな」と思うことがあります。逆に、小さな箱に重たいアイテムを入れて渡すと、「なんて重いんだ」と驚かれることが多いです。この心理的なトリックは、プレゼントをよりインパクトのあるものにするために役立ちます。

このような重さの錯覚は、人に驚きや意外性を与える要素として有効です。特に大事な相手やビジネスシーンでの贈り物では、箱の大きさや重さの組み合わせをうまく使って、印象を残す工夫ができます。

エピソード 3: オフィスでの資料持ち運び

オフィスの場面で言えば、資料や書類の入ったバッグを想像してみてください。ある日、同僚があなたに「この資料を持ってきてくれる?」と頼んできたとします。同僚が渡してくれた資料は、小さな分厚いファイルと、大きめの薄いファイルの二つ。小さなファイルの方がなぜか重く感じた経験はありませんか?

これはシャルパンティエ効果が働いている証拠です。大きいものは軽く、小さいものは重く感じてしまうことから、同じ重量でも扱いづらさを感じるのです。この効果を理解することで、資料の運び方や保管方法について効率的に工夫することができます。

シャルパンティエ効果のビジネスでの応用

1. プレゼンテーションでの資料準備

シャルパンティエ効果を利用して、プレゼンテーション資料を効果的に準備することもできます。例えば、重要なデータを目立たせるために、その情報を小さいが内容の濃いスライドにまとめることで、聴衆に「このスライドには重要な内容が詰まっている」と感じさせることが可能です。

一方、あまり重視しなくてもよい情報は、あえて大きめのスライドで軽く紹介することによって、内容の軽さを聴衆に伝えることができます。このように、シャルパンティエ効果を使うことで、聴衆に伝えたい情報の重みをコントロールすることができます。

2. 商品パッケージのデザイン

マーケティングにおいて、商品のパッケージデザインもシャルパンティエ効果を利用して消費者心理に訴えかけることができます。例えば、軽い内容量の商品でも、大きなパッケージに入れることで「お得感」を感じさせることができたり、逆に高価な商品は小さめの重たいパッケージにして「高級感」を演出することが可能です。

シャルパンティエ効果のメリットとデメリット

メリット

シャルパンティエ効果の理解と活用には、多くのメリットがあります。例えば、マーケティングの分野では、商品の見た目を工夫することで、消費者の購買意欲を刺激することができます。また、ビジネスシーンでもプレゼン資料の見せ方を工夫することで、相手に伝えたい情報をより効果的に伝えることが可能になります。プレゼントや商品パッケージにおいても、重さと見た目のバランスを意図的に操作することで、受け取る人に強い印象を残すことができます。

デメリット

一方で、シャルパンティエ効果にはデメリットもあります。この効果を過度に利用することで、消費者や相手に誤解を与え、信頼を損ねるリスクがあるのです。例えば、大きなパッケージに入った商品が実際は内容量が少ないと、購入者は「思ったよりも少ない」と感じ、次回から購入しなくなる可能性があります。また、重さの錯覚によって、物理的な扱いづらさを感じることもあるため、仕事の効率が低下することも考えられます。

日常でシャルパンティエ効果を意識してみよう

シャルパンティエ効果は、私たちの生活の中で思っている以上に頻繁に発生しています。これを理解し、意識的に活用することで、普段のコミュニケーションや物の選び方がより効果的になります。例えば、次回プレゼントを渡す際には、あえて小さな重い箱を選ぶことで、相手に特別感を感じてもらうことができるかもしれません。

また、仕事で資料を準備する際には、相手にどのように受け取られたいのかを考え、その重さや見た目をコントロールしてみましょう。心理効果をうまく利用することで、相手に与える印象を大きく変えることができるのです。

まとめ

「シャルパンティエ効果」は、物の重さを錯覚させる心理現象であり、私たちの生活やビジネスに大きな影響を与えるものです。この効果を理解し、応用することで、日常のさまざまな場面で相手に強い印象を与えることができます。ただし、誤解を与えたり、信頼を損ねることがないように、適切に使うことが重要です。次回、物の重さを感じたときには、その感覚が本当に正しいのか、ちょっとだけ立ち止まって考えてみてください。

シャルパンティエ効果をうまく利用して、日常やビジネスで一歩リードしてみましょう!