あなたは街中で誰かが困っている場面に遭遇したとき、すぐに行動を起こせますか?それとも、周囲の様子を伺ってしまいますか?このような状況で多くの人が行動を起こさない現象を「傍観者効果」と呼びます。この心理現象は、集団心理によって引き起こされ、私たちの日常生活や職場環境にも密接に関係しています。この記事では、傍観者効果の具体例を3つ挙げ、その背景や克服方法を探っていきます。あなたが行動を起こすきっかけとなる情報を提供しますので、ぜひ最後までお読みください。

傍観者効果とは?

傍観者効果(Bystander Effect)とは、複数の人が集まる場面で、誰も行動を起こさなくなる心理現象を指します。特に緊急事態において、責任感が分散されることで、「自分が何もしなくても誰かが助けるだろう」と考える傾向が強まります。この現象は、私たちが無意識に陥る心理トラップの一つです。

傍観者効果を理解するための3つのエピソード

1. キティ・ジェノヴィーズ事件(1964年)

アメリカで実際に起こった衝撃的な事件です。女性が夜道で襲われ、助けを求める声を上げたにもかかわらず、近隣住民の誰一人として警察に通報しませんでした。当時、この事件は「無関心社会の象徴」として大きな注目を集めました。後に調査で分かったのは、目撃者が多かったことで「誰かが対応しているだろう」と思い込んでいたという事実です。

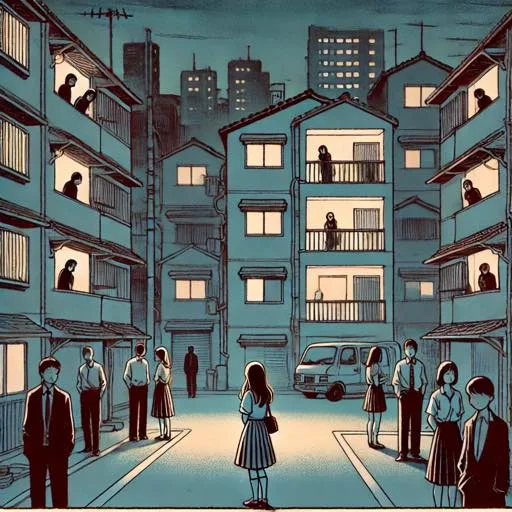

2. 職場での責任回避

会議中に明らかに問題があるプロジェクトについて指摘が必要な状況でも、誰も口を開かない経験はありませんか?これも傍観者効果の一種です。「自分が指摘しなくても、上司や他の誰かが言うだろう」と思い、結果として問題が放置されてしまうケースがよく見られます。

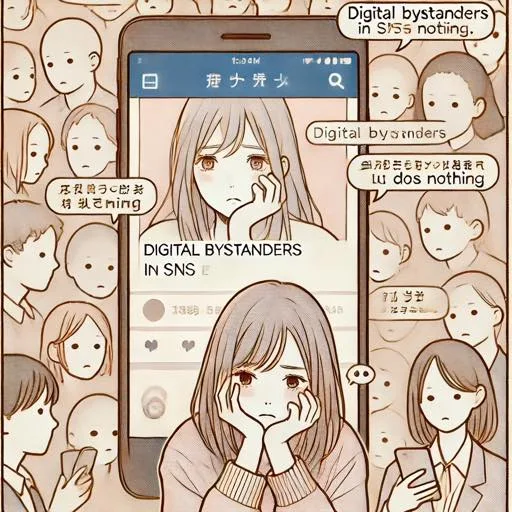

3. SNS時代のデジタル傍観者

近年、SNSでの誹謗中傷や炎上事件が増えています。しかし、そうした問題を目撃しても、「自分が何か言ったところで変わらない」「他の人が注意するだろう」と考え、何もしない人が大多数です。このような状況も傍観者効果が強く働いています。

傍観者効果が起こる理由

1. 責任の分散

集団が大きくなるほど、「自分の責任」だと感じにくくなります。特に見知らぬ人が多い場ではその傾向が強まります。

2. 周囲の反応を伺う心理

行動を起こす前に、他人の反応を見て「自分の行動が適切か」を判断しようとするため、誰も行動しない結果に繋がります。

3. 自信の欠如

「自分には対処する力がない」「他の人の方が詳しいだろう」という思い込みが、行動を妨げる要因になります。

傍観者効果を克服する方法

1. 自分に「責任がある」と意識する

傍観者効果が働く背景には、責任の分散があります。そのため、「自分が動かなければ誰も助けない」と自覚することが重要です。

2. 他人の視線を気にしない

行動を起こす際、「周囲にどう思われるか」を気にしすぎると足がすくみます。しかし、実際には多くの人があなたの行動を評価し、感謝するものです。

3. 学びと訓練を重ねる

特定のスキルが求められる状況では、自分に自信がないと行動をためらうことが多いです。

実践できるアクションプラン

困っている人を見たら、まずは声をかけてみましょう。「どうしましたか?」という一言が、助けを必要としている人の大きな支えになります。また、職場での会議や緊急事態での行動を意識的に訓練することが克服の第一歩です。

おわりに

傍観者効果は、私たちが思っている以上に日常生活に影響を与えています。しかし、正しい知識と意識的な行動で、この心理トラップを克服することは可能です。「誰かがやるだろう」ではなく、「私がやる」というマインドセットを持つことで、あなたの生活や職場環境が大きく変わるかもしれません。