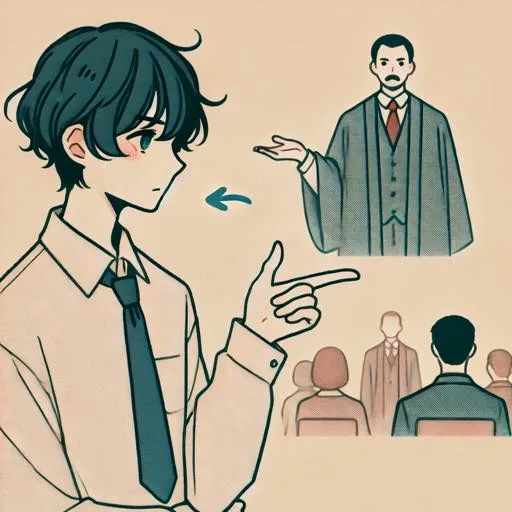

序章:人はなぜ“指示”に従ってしまうのか?

職場や日常生活で、上司や権威のある人の指示に従ってしまった経験はありませんか? その背景には、私たちが知らず知らずのうちに影響を受ける「服従の心理メカニズム」が隠されています。 本記事では、このメカニズムを解明するために行われた「アイヒマン実験(服従実験)」を紐解きながら、 あなた自身がこの罠に陥らないための方法を考えていきます。

アイヒマン実験とは?服従の心理を解明した歴史的研究

アイヒマン実験(正式名称:ミルグラム実験)は、1961年に心理学者スタンレー・ミルグラムが実施した社会心理学の研究です。 この実験は、第二次世界大戦中にナチス・ドイツが行った非人道的行為が、どのようにして普通の人々に実行されたのかを探るために行われました。 結果、驚くべきことに、多くの人が「命令だから」という理由で非道な行為に加担してしまうことが明らかになったのです。

エピソード1:9割以上が「危険な指示」に従った衝撃的な結果

実験参加者は「学習者」と「教師」に分かれ、教師役が学習者に対して問題を出題し、間違えるたびに電気ショックを与えるという設定でした。 本来、電気ショックは偽物で学習者も俳優でしたが、教師役はその事実を知らされていません。 教師役に「電圧を上げろ」という指示が出されると、 65%もの参加者が450ボルトという危険な電圧を与える行為に従いました。 これは、普段は善良な市民が「権威の命令」に従うだけで冷酷な行動を取ってしまうことを示しています。

エピソード2:「責任転嫁」で罪悪感が薄れる現象

多くの参加者は実験後、「自分の責任ではない。指示されたからやっただけだ」と述べました。 この発言は、「責任の所在が曖昧になる」ことで、自分の行動への罪悪感が軽減される心理的なメカニズムを明確に表しています。 この現象は職場でも見られることがあり、上司の指示に従って行動した結果が問題になった場合に、「指示通りにやっただけ」という言い訳がされることがよくあります。

エピソード3:「周囲の空気」に流される人間の弱さ

ミルグラム実験では、複数の教師役が同席している状況で、他の教師が指示に従わなかった場合、自分も従わないという選択をする傾向が確認されました。 一方で、他の教師役が積極的に指示に従っている場合、自分も従う可能性が高くなることが示されました。 人は周囲の行動に強く影響を受けるため、「自分だけ違う選択をする」というのが難しいことが分かります。

服従の心理メカニズムを現代生活でどう活用するか

1. 自分の意思を確認する習慣を持つ

服従の心理に陥らないためには、「なぜその行動を選ぶのか」を意識的に考えることが大切です。

指示を受けた際に、その行動が自分の価値観や倫理観に一致しているかを考えましょう。

2. 権威に盲目的にならない訓練

権威に対して適度な距離感を持つことが必要です。特に会社の上司や組織の方針に従う際、その背後にある理由をしっかりと理解する努力をしましょう。

3. 周囲の空気に流されない強さを持つ

自分の意見を主張する勇気を持つことが、服従の心理から抜け出す第一歩です。

周囲の状況に流されるのではなく、「自分ならどうするか」を考えましょう。

具体的なアクションプラン

「一歩待つ」習慣を取り入れる

指示を受けた際にすぐに反応するのではなく、少し時間を取って考えましょう。

この時間が「本当に従うべきか」を判断する余裕を生みます。

倫理的ジレンマのシミュレーションを行う

職場の友人や同僚と一緒に、実際に起こり得る倫理的なジレンマについて意見を出し合いましょう。

これにより、自分の意思決定プロセスを磨くことができます。

小さな場面で自分の意思を貫く練習をする

例えば、レストランで注文を変更したい時や、会議で自分の意見を述べる場面で、

自分の意思をしっかりと伝えることを意識してください。

これが大きな場面でも役立つスキルとなります。

まとめ:服従の心理を知ることは、自己防衛の第一歩

「アイヒマン実験」から学べるのは、私たちが持つ服従の心理がとても強力であり、時に自分の意思や倫理観を脅かす可能性があるということです。 しかし、この心理を正しく理解し、適切な行動を取ることで、職場や生活の中での健全な意思決定を行う力が養われます。

自分の行動に責任を持ち、他人の影響を受けすぎないためにも、まずは小さな場面から行動を変えていきましょう。 それが、服従の心理に打ち勝つ第一歩です。