あなたは上司から指示を受けたとき、それが明らかに間違っていると分かっていても従った経験はありませんか?もしくは、社会のルールだからと、自分の意見を曲げて行動したことは?これらの問いの裏側に潜む私たちの心理を解明したのが、スタンレー・ミルグラムの「オベディエンス実験」です。この実験は、1960年代に行われた心理学の歴史に残る研究であり、人間の行動がどのように権威に影響されるかを明らかにしました。

今回は、この実験の背景、実験の詳細、そして現代社会での活用方法について考えていきます。これを知ることで、職場や日常生活での意思決定において、より賢明な判断ができるようになるでしょう。

ミルグラムのオベディエンス実験とは

ミルグラムの実験は、アメリカの心理学者スタンレー・ミルグラムが1961年に行ったもので、ナチスの戦犯が「命令に従っただけ」と主張したことから着想を得たものです。実験の参加者は、ある装置を操作することで「生徒」に電気ショックを与える役割を担います。実際には電気ショックは架空のものでしたが、参加者はそれを知りません。

実験の流れ

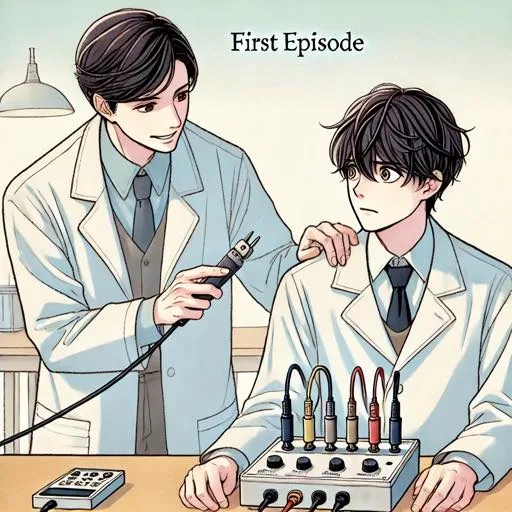

- 役割の設定:参加者は「教師」として選ばれ、「生徒」は実験スタッフが演じました。

- 電気ショックの操作:教師は、生徒が間違えるたびに電気ショックの強度を上げるよう指示されます。

- 権威者の指示:白衣を着た実験者が教師に対し、「実験のために続けてください」と指示します。

結果

驚くべきことに、参加者の65%が「致命的なレベル」の電気ショックを与えるところまで指示に従いました。この結果は、権威が人間の倫理観にどれほど強い影響を与えるかを示しています。

実験から学ぶ3つのエピソード

1. 「正当な権威」に従う心理の力

実験では、白衣を着た実験者が「科学」という正当性を示すことで、参加者に強い影響を与えました。これにより、普段ならあり得ない行動も「実験だから」という理由で正当化されました。

2. 責任の分散

参加者の多くは「私はただ指示に従っただけ」と言いました。これは責任感を他者に転嫁する典型的な例であり、組織の中で起こる問題にも通じます。

3. 環境の影響

実験室という非日常的な環境も、参加者の判断力を鈍らせました。これは、私たちが知らず知らずのうちに環境に適応してしまう心理を示しています。

日常生活への応用

この実験から学べるのは、権威や環境に流されず、主体的に判断する力を身につける重要性です。

具体的な活用方法

自分の価値観を明確にする:何が正しいか、自分の中で基準を持つことで、外部の圧力に惑わされにくくなります。

質問を投げかける癖をつける:「なぜこの指示が必要なのか?」と問いかけることで、行動の背景を冷静に考えられるようになります。

環境を疑う:「なぜこの環境でこう感じるのか?」と自己分析を行い、影響を意識しましょう。

職場での具体的なアクションプラン

職場は特に権威や責任の分散が起こりやすい環境です。以下の手順で、自分の意識を改善してみてください。

- ケーススタディを共有する:チームで実験のエピソードを話題にし、権威に対する盲従について議論する。

- 倫理的なディスカッションを設ける:月1回、職場で「権威と倫理」に関するミーティングを開催し、全員で意見交換を行う。

- 責任の所在を明確にする:プロジェクトやタスクの中で、誰が最終的な責任を持つのか明確化する。

おわりに

ミルグラムのオベディエンス実験は、私たちの日常に多くの示唆を与えます。特に、職場や社会での行動を振り返り、他人に流されない自分らしい意思決定をするための重要な教訓です。この知識を活かし、権威に盲従するのではなく、健全な疑問を持ちながら行動する習慣をつけましょう。それが、真に強い人間関係や組織文化を築く第一歩となるのです。