はじめに

忙しい日々を送る会社員にとって、感情のコントロールは大きな課題です。突然の怒りや不安が仕事の効率を下げたり、人間関係を悪化させたりすることもありますよね。しかし、感情の正体を知れば、上手に付き合うことができます。そこで今回は、心理学の中でも有名な「ジェームズランゲ説」をテーマに、感情の仕組みを解説し、それを活用する具体的な方法を提案します。

ジェームズランゲ説とは

19世紀後半、心理学者ウィリアム・ジェームズと生理学者カール・ランゲが提唱した「ジェームズランゲ説」。この理論では、感情とは身体の反応が脳によって解釈されることで生まれると説明されています。

たとえば、怖い犬に出会ったとき、まず心拍数が上がり、筋肉が緊張し、その身体的反応を脳が恐怖として認識するのです。この視点は、感情が先にあって身体が後に反応するという従来の考え方を逆転させたもので、当時は大きな議論を巻き起こしました。

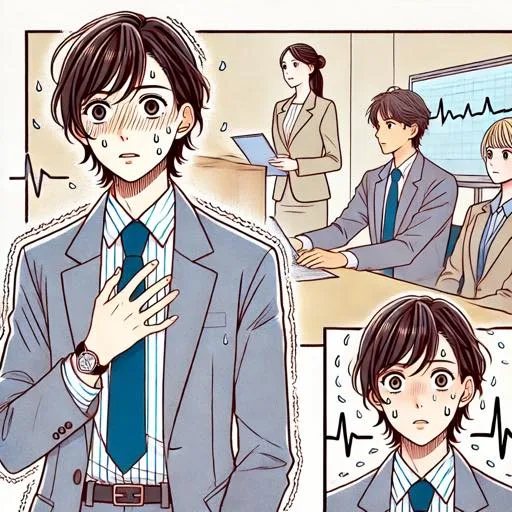

エピソード1: プレゼン前の緊張

大事なプレゼンテーションの直前、手のひらが汗ばみ、心臓がバクバクする経験はありませんか? この身体の反応を不安として捉えるのが一般的ですが、ジェームズランゲ説に基づけば、この反応を「準備が整った証拠」と再解釈することが可能です。

実際、ある企業で社員にこのアプローチを試してもらったところ、緊張が高まった場面でもポジティブに行動できたという結果が報告されています。このように、身体の反応を肯定的に認識することで、パフォーマンスを向上させることができます。

エピソード2: 怒りのコントロール

ある20代の営業担当者が、顧客から理不尽なクレームを受けたときのこと。彼は体が熱くなるのを感じ、怒りが込み上げてきました。しかし、ジェームズランゲ説を活用して「怒りの感情の正体は、この身体の反応だ」と認識することで、一歩引いて冷静に対応できたそうです。その結果、顧客との信頼関係を崩すことなく問題を解決できました。

このエピソードは、身体反応を理解し、それに適切に向き合うことで感情の爆発を防ぐ方法を示しています。

エピソード3: 新しい挑戦への不安

30代の女性管理職が、新しいプロジェクトに挑む際に感じた不安感。彼女は自分の手汗や呼吸の速さに気づき、それを「不安」と解釈する代わりに「新しい挑戦への興奮」と捉えることにしました。この小さな認識の転換が、自信を持って取り組むきっかけとなり、プロジェクトを成功に導く原動力になりました。

ジェームズランゲ説の活用方法

身体反応を観察する

まず、自分の感情が高まる瞬間を意識して、身体がどのように反応しているかを観察しましょう。例えば、心拍数が上がったり、手に汗をかいたりする感覚をキャッチします。

身体反応を再解釈する

次に、その身体反応を別のポジティブな感情として解釈する練習を行います。不安な場面では「挑戦へのワクワク」と認識するなど、感情のラベリングを積極的に変えましょう。

呼吸を整える

感情をコントロールするには、呼吸法も効果的です。深呼吸や腹式呼吸を行うことで、心拍数を落ち着け、冷静さを取り戻せます。

実践できるアクションプラン

- 感情日記をつける

毎日の感情と身体の反応を書き出し、感情が生まれるプロセスを客観的に把握します。 - 鏡の前でリハーサルする

プレゼンや人前で話す場面に備え、身体反応を感じながらポジティブな解釈を繰り返す練習をします。 - 小さな成功体験を積む

ポジティブな身体反応の再解釈を行い、小さな挑戦を成功させていきます。例えば、朝の挨拶を明るくするなど、簡単な行動から始めるのがおすすめです。 - リフレクションの時間を持つ

毎日5分、静かな時間を取り、今日経験した身体反応と感情について振り返ります。これにより、自分の感情パターンを把握できます。

結論

ジェームズランゲ説は、私たちの感情と身体のつながりを理解するための強力なツールです。この理論を活用することで、感情に振り回されることなく、より冷静かつポジティブに日常を過ごせるようになります。特に20代–30代の会社員の皆様にとって、仕事や人間関係で役立つ実践的な方法として、ぜひ取り入れてみてください。

感情を味方にすることで、人生はもっと豊かになります。一歩踏み出して、感情コントロールのスキルを磨いてみましょう!